La tecnologia del DNA ricombinante consiste nel prelevare alcuni segmenti di DNA da un organismo e inserirli in un altro, della stessa specie o di specie diversa.

La tecnologia del DNA ricombinante consta delle seguenti fasi:

- estrazione dalla cellula e taglio dalla molecola di DNA;

- separazione dei frammenti;

- identificazione del gene di interesse;

- preparazione del vettore;

- trasferimento del gene ad una cellula ricevente;

- individuazione delle cellule trasformate.

Taglio con gli enzimi di restrizione

Il Dna viene estratto dalla cellula e sottoposto a un processo, chiamato digestione enzimatica, che consiste nel dividerlo in frammenti.

Esiste una classe di enzimi (endonucleasi), chiamati enzimi di restrizione perché restringono la capacità di infettare, che sono in grado di tagliare il DNA - mediante idrolisi del legame fosfodiesterico tra l'ossidrile in posizione 3' di un nucleotide e il fosfato in 5' di quello adiacente - in corrispondenza di specifiche sequenze di 4 - 8 basi, dette siti di restrizione, o sequenze di riconoscimento, poiché sono riconosciute da particolari enzimi di restrizione. Gli enzimi di restrizione sono in pratica delle forbici molecolari.

Questi enzimi sono stati scoperti in alcuni Batteri e rappresentano lo strumento mediante il quale si difendono dall'attacco dei Fagi, degradandone il DNA. Per impedire che anche il DNA batterico venga tagliato, alcuni enzimi (metilasi) aggiungono un gruppo metile (–CH3) nelle sequenze che potrebbero essere riconosciute dagli enzimi di restrizione. I Fagi, invece, non possedendo metilasi, possono essere attaccati dagli enzimi di restrizione.

Metilazione del DNA

Molti enzimi di restrizione scindono tratti di DNA palindromi, cioè sequenze a simmetria bilaterale, che si leggono allo stesso modo in una direzione, su un filamento, e nella direzione opposta, sull'altro filamento. Nell'esempio qui sotto, la sequenza in direzione 5'→3' è sempre GAATTC per entrambi i filamenti.

Sequenza palindroma

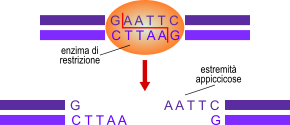

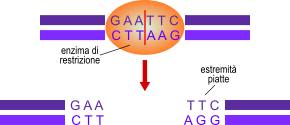

Il taglio è attuato con due modalità diverse.

Il taglio può essere sfalsato di alcuni nucleotidi, con formazione di una breve sequenza di nucleotidi spaiati su ciascuna estremità, che vengono chiamate coesive o appiccicose perché possono spontaneamente formare legami idrogeno con sequenze di basi complementari di un altro segmento di DNA.

Altri enzimi di restrizione, invece, operano un taglio netto in entrambi i filamenti, ottenendo estremità piatte.

Sono stati isolati numerosi enzimi di restrizione, ciascuno in grado di riconoscere specifiche sequenze geniche. Sullo stesso campione di DNA possono perciò essere usati più enzimi contemporaneamente.

Separazione delle miscele di frammenti di DNA

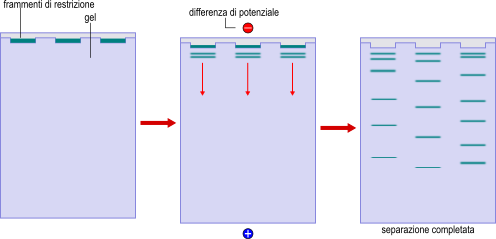

Il taglio con gli enzimi di restrizione produce una serie di frammenti di DNA di diversa lunghezza, chiamati frammenti di restrizione.

Per separarli si utilizza l'elettroforesi su gel, che consiste nel mettere il DNA, trattato con colorante che lo rende fluorescente alla luce UV, in una vaschetta contenente un gel di agarosio o di poliacrilammide, alla quale si applica una differenza di potenziale. Poiché il DNA è fortemente negativo, i frammenti migrano verso il polo positivo con velocità diverse in base al peso molecolare, ottenendo la loro separazione.

Elettroforesi su gel

Identificazione del gene

Ora ho i frammenti separati in base alla lunghezza, ma non so a quale porzione di genoma corrispondano e dove si trovi il gene di interesse. Per questo si ricorre alle sonde geniche. Su gel le sonde non funzionano bene perciò viene ricoperto da una carta assorbente e una membrana, che ricevono per trasferimento capillare i frammenti (tecnica Southern Blotting). Su questi, poi, si fanno agire le sonde.

Tipi di vettore

Quando si è ottenuto il gene che ci serve, questo deve essere introdotto all'interno di una cellula. L'inserimento del gene può avvenire in cellule procariote oppure eucariote e può essere fatto con o senza l'uso di un vettore.

Il vettore di clonaggio è un sistema che contiene un frammento di DNA esogeno da trasportare.

Un vettore efficace deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve essere di piccole dimensioni;

- deve essere compatibile con la cellula ospite;

- deve essere capace di duplicarsi autonomamente e contestualmente rispetto alla replicazione del cromosoma della cellula ospite;

- deve avere un'origine di replicazione compatibile con l'organismo ospite;

- deve avere un marcatore di selezione, o gene reporter, cioè una proprietà che lo renda identificabile nei saggi in vitro;

- deve possedere una sequenza di riconoscimento unica per ciascun enzima di restrizione;

- le proprietà di riconoscimento e le funzioni di replicazione non devono essere inattivate quando il DNA esogeno viene inserito;

- deve essere in grado di esprimere i geni clonati;

- deve essere facilmente estraibile e purificabile.

I vettori più utilizzati che hanno tali caratteristiche sono: plasmidi, virus, cosmidi e cromosomi artificiali.

I plasmidi sono piccole molecole circolari di DNA extracromosomico presenti nei Procarioti, che hanno la capacità di replicarsi autonomamente e di passare da una cellula all'altra.

Un plasmide possiede:

- un'origine di replicazione affinché il vettore possa replicarsi all'interno della cellula ospite,

- un marcatore selettivo per riconoscere le cellule che contengono il plasmide,

- un'unica sequenza di riconoscimento per ciascun enzima di restrizione (sito di clonazione).

Plasmide

Per trasferire DNA nei vegetali si può impiegare il plasmide Ti presente nell'Agrobacterium tumefaciens. Solo alcune piante, però, sono suscettibili all'infezione di questo Battere.

L'uso dei plasmidi come vettori presenta delle limitazioni poiché possono trasferire solo geni di piccole dimensioni; inoltre, non possiede i meccanismi per l'eliminazione degli introni di un gene eucariote né per apportare eventuali modifiche strutturali a proteine che devono essere attivate dopo la traduzione.

I virus sono in grado di trasferire segmenti di DNA di dimensioni maggiori rispetto ai plasmidi. In genere si usa il Fago lambda, che entra facilmente nelle cellule procariote, ma anche in quelle eucariote. Esso viene modificato eliminando le parti non indispensabili per la replicazione e dotandolo di specifici siti di restrizione.

I cosmidi sono vettori artificiali ottenuti dall'ibridazione di un plasmide che fornisce la resistenza agli antibiotici e un frammento del Fago ? contenente il sito chiamato cos, responsabile della circolarizzazione del genoma fagico e dotato di estremità coesive.

Cosmide

Per frammenti molto lunghi si adoperano i cromosomi artificiali.

I cromosomi artificiali batterici (BAC) sono grossi plasmidi che derivano dai fattori di fertilità F di E. coli; contengono soltanto 2 geni necessari alla duplicazione e sono in grado di trasportare ampie regioni di DNA.

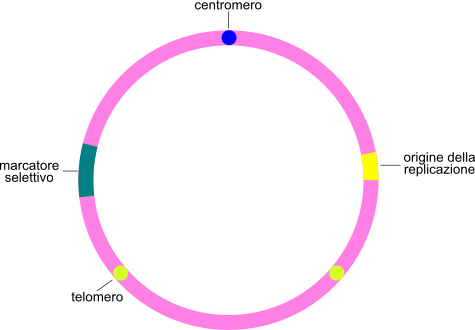

I cromosomi artificiali di lievito (YAC) sono dei veri e propri cromosomi in miniatura comprensivi di centromero e telomeri e si esprimono come quelli degli Eucarioti.

Cromosoma artificiale di lievito

Preparazione del vettore

Come detto sopra, il vettore di clonaggio è una molecola ibrida contenente il DNA del vettore e quello proveniente da un'altra cellula e che si vuole trasferire.

Per prepararlo si deve avere uno dei vettori citati sopra e il frammento di DNA contenente il gene di interesse.

- Si procede al taglio del plasmide (o altro vettore) con uno specifico enzima di restrizione. Il taglio del plasmide produce una molecola lineare con estremità appiccicose.

- Si taglia il frammento di DNA per isolare il gene usando lo stesso enzima di restrizione, in modo da ottenere estremità complementari alle precedenti.

- Si mescolano il plasmide e il gene in modo che le estremità si uniscano. L'unione è catalizzata dall'enzima DNA ligasi che funziona come una colla, formando legami fosfodiesterici tra i nucleotidi grazie all'energia fornita dall'ATP.

Ora abbiamo a disposizione il vettore di DNA ricombinante pronto per essere introdotto nella cellula.

Quando si trasferisce un gene eucariotico in una cellula procariote, questo non viene normalmente espresso poiché è privo delle sequenze di inizio per l'attacco dell'RNA polimerasi (promotore), del terminatore di trascrizione e di quelle per legarsi al ribosoma del Battere. Per questo occorre creare un vettore di espressione, cioè un vettore al quale sono aggiunte tali sequenze.

Trasferimento del DNA ricombinante nel ricevente

Il trasferimento (trasfezione) delle molecole di DNA ricombinante può avvenire in modo naturale mediante trasformazione o trasduzione, processi che abbiamo già affrontato in precedenza: i virus infettano spontaneamente la cellula ospite senza bisogno di particolari artifici; i plasmidi, se messi in un ambiente contenente Batteri, possono essere da loro assorbiti direttamente.

In alcuni casi si ricorre all'introduzione del DNA senza l'uso di vettori. Poiché il DNA è una molecola carica negativamente, che difficilmente può attraversare in modo spontaneo la parete e la membrana cellulare, si usano le seguenti metodiche:

- trasformazione chimica: trattamento con cloruro di calcio (CaCl2) che rende temporaneamente permeabile la membrana e ne maschera la carica negativa la quale tende a respingere quella negativa del DNA, seguito da uno shock termico;

- elettroporazione, cioè l'applicazione di una breve scarica elettrica alla cuvetta, contenente il DNA e le cellule in sospensione, che apre temporaneamente i pori della membrana permettendo l'entrata del DNA;

- microiniezione mediante un sottile capillare di vetro;

- pistola per geni (gene gun), uno strumento che spara speciali pallottole di tungsteno o oro rivestite del gene di interesse in cellule vegetali (metodo biolistico).

Gene gun

Individuazione delle cellule trasformate

La percentuale di successo del trasferimento del DNA ricombinante è abbastanza bassa perciò è necessario individuare quali sono le cellule trasformate, cioè quali hanno incorporato il DNA. Lo scarso successo è paradossalmente utile perché consente al Battere di ricevere una sola molecola di DNA plasmidico.

Abbiamo visto che i vettori possiedono un marcatore di selezione, cioè un gene che conferisce una particolare caratteristica alla cellula.

Comunemente come marcatore è usato un gene che conferisce la resistenza agli antibiotici oppure un gene che cambia il colore della cellula.

Se, ad esempio, prendiamo le cellule dopo il trasferimento del DNA e vi aggiungiamo un antibiotico, quelle che hanno incorporato il DNA modificato sopravvivono (o assumono una particolare colorazione) mentre le oltre muoiono (o sono colorate in modo diverso).