Il fissismo e il creazionismo

I miti dei popoli primitivi e della maggioranza delle religioni, riguardanti la creazione, avevano in comune un concetto statico del mondo, una realtà creata, immutabile.

Anche l'esperienza comune sembra dimostrare l'immutabilità delle specie; infatti, nel corso della nostra vita abbiamo sempre visto nascere uomini da uomini, cavalli da cavalli, cani da cani ...

L'esperienza comune, la scienza e la religione fino al XIX secolo erano concordi nell'affermare la fissità delle specie.

Spesso si usano indifferentemente i termini fissismo e creazionismo come se avessero il medesimo significato. In realtà, il fissismo indica il mantenersi costante delle specie, per quanto riguarda il numero e le caratteristiche, nel corso del tempo; creazionismo invece fa riferimento al venire all'essere delle specie per opera di una divinità.

Aristotele

Aristotele (384 - 322 a.C.) ha esplorato i diversi campi del sapere, anche quello della biologia. Secondo questo filosofo gli organismi viventi erano sempre esistiti, senza però spiegarne l'origine. Non li considerava, comunque, il prodotto del Demiurgo di Platone: era perciò un fissista. Riteneva inoltre che tutti gli esseri viventi potessero essere disposti in una scala gerarchica (Scala Naturae) secondo il grado di perfezione crescente: «La natura passa gradatamente dagli esseri inanimati agli animati, in modo che, a causa della continuità, la linea di demarcazione che separa gli uni dagli altri è sfumata, e non è possibile determinare a quale dei due gruppi appartenga la forma intermedia. Così, dopo la classe degli inanimati viene subito quella delle piante e, fra esse una specie differirà dell'altra perché sembra partecipare maggiormente dei caratteri della vita; l'intero mondo vegetale, se lo si paragona ai corpi inorganici, appare in qualche modo dotato di vita, mentre paragonato agli animali appare inanimato» (Storia degli animali I).

Aristotele (384 - 322 a.C.) ha esplorato i diversi campi del sapere, anche quello della biologia. Secondo questo filosofo gli organismi viventi erano sempre esistiti, senza però spiegarne l'origine. Non li considerava, comunque, il prodotto del Demiurgo di Platone: era perciò un fissista. Riteneva inoltre che tutti gli esseri viventi potessero essere disposti in una scala gerarchica (Scala Naturae) secondo il grado di perfezione crescente: «La natura passa gradatamente dagli esseri inanimati agli animati, in modo che, a causa della continuità, la linea di demarcazione che separa gli uni dagli altri è sfumata, e non è possibile determinare a quale dei due gruppi appartenga la forma intermedia. Così, dopo la classe degli inanimati viene subito quella delle piante e, fra esse una specie differirà dell'altra perché sembra partecipare maggiormente dei caratteri della vita; l'intero mondo vegetale, se lo si paragona ai corpi inorganici, appare in qualche modo dotato di vita, mentre paragonato agli animali appare inanimato» (Storia degli animali I).

Il passaggio da una categoria all'altra non si ha con alti gradini, ma avviene in modo impercettibile tanto che a volte è difficile stabilire dove sia il confine tra una categoria e l'altra.

Tale ordine gerarchico è stato modificato nel periodo della Scolastica aggiungendovi la categoria degli angeli e tale si è mantenuto nei Catechismi fino a metà degli anni Sessanta del secolo scorso.

Interessante è la scala proposta dal catalano Raimondo Lullo (1233/35 - 1316) in cui in cima abbiamo Dio, poi nell'ordine, angeli, uomo, donna, bambini, altri organismi in base ai gradi dell'intelletto.

Alcuni autori hanno ritenuto di poter considerare Aristotele un precursore della teoria dell'evoluzione sempre a partire dal medesimo passo citato sopra. In realtà, in questa progressività non c'è alcuna idea di evoluzione; Aristotele non ritiene affatto che le specie superiori derivino da quelle inferiori: la scala naturae non è una scala mobile, piuttosto, la fissità è legata alla sua dottrina delle forme eterne e immutabili. Il mutamento è solo nel processo di nascita, crescita, procreazione, morte. Le specie sono invariabili, eterne: da cavalli sono sempre nati e sempre nasceranno cavalli, da cani sempre cani. Il disegno dell'universo resta immutabile anche se gli individui si rinnovano in continuazione.

Nel passo del Libro II della Fisica leggiamo: «Che cosa vieta che la natura agisca senza alcun fine e non in vista del meglio, bensì come piove Giove, non per far crescere il frumento, ma per necessità, perché il vapore elevandosi deve raffreddarsi, e raffreddato discendere mutato in acqua? Che, ciò avvenendo, il frumento cresca, è contingente. E parimenti, quando il grano, poniamo, si guasta sull'aia, non ha piovuto per questo fine, cioè affinché esso si guastasse, ma questo è accaduto per accidente. E quindi nulla vieta che questo stato di cose si verifichi anche nelle parti degli esseri viventi e che, ad esempio, per necessità i denti incisivi nascano acuti e adatti a tagliare, quelli molari, invece, piatti e utili a masticare il cibo, ma che tutto questo avvenga non per tali fini, bensì per accidente. Per esempio, i denti anteriori sono, per necessità, taglienti ed atti a lacerare, mentre i molari sono piatti ed utili alla masticazione degli alimenti; tuttavia essi non furono fatti in tal modo a bella posta, bensì in conseguenza di fenomeni accidentali. Lo stesso si può dire di altre parti che sembrano essere adatte a determinati scopi. Quindi, tutte quelle cose (ossia tutte quelle parti di un complesso) che, per caso, risultano utili a qualche scopo, si sono conservate, in quanto una spontanea potenza interna ha conferito loro qualità appropriate. Invece tutto ciò, che non possiede queste qualità è scomparso e sta tuttora scomparendo».

In questo pensiero sembra leggersi una qualche forma di selezione naturale. Tuttavia, le sue osservazioni dimostrano che Aristotele rimane saldo nel suo finalismo e, pur avendo concepito la selezione naturale, non ne ha afferrato appieno il principio.

Ussher

Il vescovo irlandese James Ussher (1581 - 1656), basando sulla cronologia dedotta dalle Sacre Scritture, calcolò che il mondo doveva essere stato creato all'inizio della notte antecedente la domenica 23 ottobre dell'anno 4004 a.C. (Annales Veteris Testamenti, a prima mundi origine deducti - 1650).

Il vescovo irlandese James Ussher (1581 - 1656), basando sulla cronologia dedotta dalle Sacre Scritture, calcolò che il mondo doveva essere stato creato all'inizio della notte antecedente la domenica 23 ottobre dell'anno 4004 a.C. (Annales Veteris Testamenti, a prima mundi origine deducti - 1650).

Tale data è ancora ritenuta valida dalle correnti creazioniste.

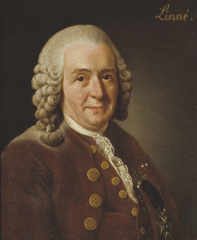

Linneo

Il medico e botanico svedese Carl Nilsson Linnaeus, poi Carl August von Linné (1707 - 1778), al quale si deve la prima sistematica applicazione dell'attuale sistema binomiale di nomenclatura, è da alcuni considerato il massimo sostenitore del fissismo per la sua frase apparsa nella Philosophia botanica (1751): «Species tot sunt diversae quot diversas formas ab initio creavit infinitum ens ...» (Vi sono tante specie quante forme diverse produsse in principio l'Ente infinito. Queste forme si sono moltiplicate, secondo le leggi imposte della generazione, producendo sempre forme simili a loro. Dunque vi sono tante specie quante forme o strutture diverse si presentano oggi. [...] Che nuove specie si diano nei vegetali è negato dalla continuità della generazione, dalla propagazione, dalle osservazioni quotidiane, dai cotiledoni). Non è ammissibile la comparsa di nuove specie perché perturberebbe l'ordine della creazione voluta da Dio: «Quum nullae dantur novae species; cum simile semper parit sui simile; cum unitas in omni specie ordinem ducit, necesse est, ut unitatem illam progeneratricem, Enti cuidam Omnipotenti & Omniscio attribuamus, Deo nempe, cujus opus Creatio audit. Confirmant haec mechanismus, leges, principia, constitutiones & sensationes in omni individuo vivente» (Systema Naturae - 1735).

Non è ammissibile la comparsa di nuove specie perché perturberebbe l'ordine della creazione voluta da Dio: «Quum nullae dantur novae species; cum simile semper parit sui simile; cum unitas in omni specie ordinem ducit, necesse est, ut unitatem illam progeneratricem, Enti cuidam Omnipotenti & Omniscio attribuamus, Deo nempe, cujus opus Creatio audit. Confirmant haec mechanismus, leges, principia, constitutiones & sensationes in omni individuo vivente» (Systema Naturae - 1735).

«Tutto il creato è la realizzazione di un mirabile disegno della mente divina, perfetto in ogni suo particolare» e la comparsa o scomparsa di una specie ne altererebbe l'ordine e l'equilibrio».

Nel 1760 Linneo rivide parzialmente la sua posizione sulla fissità delle specie ammettendo la possibilità dell'emergere di specie nuove per ibridazione legata all'ambiente: «Non si può dubitare che vi siano nuove specie [vegetali] prodotte per ibridazione. Da ciò apprendiamo che l'ibrido è prodotto, quanto alla sostanza midollare, alla parte interna della pianta e alla fruttificazione, come esatta immagine della madre ma, quanto alle foglie ed alle altre parti esterne, come immagine del padre. Queste considerazioni, quindi, gettano nuove fondamenta per lo studio della natura e molti contributi possono ancora essere recati. Da ciò infatti sembra conseguire che le molte specie di piante di uno stesso genere non poterono essere, da principio, che una sola pianta e sorsero da questa attraverso generazione ibrida» (Disquisitio de sexu plantarum - 1760).

Con questa particolare forma di "evoluzione per ibridazione" Linneo riesce a conciliare la fissità e la creazione: Dio crea una sola specie per ogni genere, mentre le altre specie si generano per ibridazione.