I cromosomi o i geni subiscono per cause diverse alterazioni genetiche, che sono chiamate mutazioni se riguardano i singoli geni o aberrazioni se riferite ai cromosomi. Le vediamo riassunte nel seguente schema.

Negli organismi pluricellulari si possono avere:

- mutazioni somatiche, che interessano le cellule diploidi del corpo, hanno conseguenze solo per l'individuo nelle quali si verificano e non vengono trasmesse ai figli;

- mutazioni nella linea germinare, che coinvolgono le cellule che producono i gameti e sono trasmesse ai figli, come nel caso delle malattie genetiche ereditarie.

Alterazioni o mutazioni geniche

Le alterazioni, o mutazioni, geniche sono modifiche di una sola base azotata in un gene. Per questo sono anche dette puntiformi.

Le mutazioni sono modificazioni casuali nella sequenza di nucleotidi nel DNA. Alcune di queste sono dovute a errori durante la duplicazione del DNA, altre sono provocate da agenti mutageni come sostanze chimiche o radiazioni. I geni mutati vengono trascritti nell'RNA messaggero e poi tradotti in proteine, più o meno funzionali secondo il tipo di errore. (Vedere la pagina sul codice genetico.)

Sostituzione. Quando una base azotata è sostituita con un'altra, si possono verificare le seguenti situazioni:

- Non succede nulla se la nuova tripletta codifica per lo stesso amminoacido, per la ridondanza del codice: mutazioni silenti.

- Si interrompe la sintesi della proteina se la tripletta corrisponde a un codone stop: mutazioni non senso.

- La modifica della proteina se la tripletta codifica per un amminoacido diverso: mutazioni di senso. L'anemia falciforme è dovuta alla sostituzione di un solo amminoacido.

Inserzione. L'inserimento di una base provoca lo slittamento nella lettura delle basi successive (mutazioni per scorrimento o slittamento di lettura) e quindi la formazione di una catena di amminoacidi completamente diversa.

Delezione. Produce lo stesso effetto dell'inserzione.

Alterazioni cromosomiche

Le alterazioni cromosomiche sono aberrazioni riguardanti il numero o la struttura dei cromosomi.

Numero. Ne abbiamo parlato in riferimento alle anomalie della meiosi. Consistono nella aneuploidia, cioè la perdita (monosomia) o l'acquisto (polisomia) di uno o più cromosomi rispetto l'assetto normale.

Struttura. Queste anomalie sono prodotte da agenti chimici, radiazioni altamente energetiche, ma anche virus. Possono verificarsi anche spontaneamente nei movimenti del cromosoma all'interno del nucleo.

Le estremità tagliate del cromosoma sono appiccicose perciò tendono a riunirsi nuovamente nella posizione originaria o in modo anomalo creando un'aberrazione strutturale.

Uno o più geni di un cromosoma possono avere una delle seguenti modificazioni.

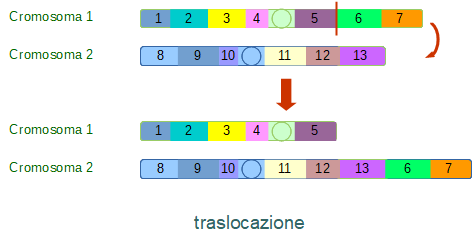

- Traslocazione. Parte di un cromosoma si trasferisce su un altro cromosoma non omologo. Può provocare diverse patologie, come alcune forme di leucemia e linfomi.

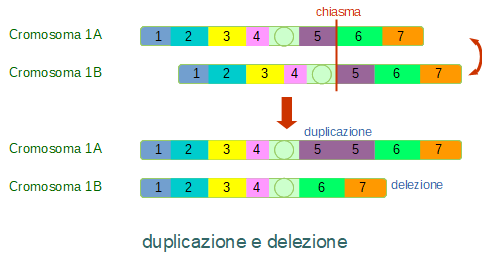

- Delezione. È la perdita di una parte di cromosoma. Si può avere per la rottura della parte terminale di un cromosoma, o per una doppia rottura nella parte intermedia con il successivo riattacco dei monconi. Si può anche verificare per un appaiamento sfalsato dei cromatidi durante il crossing-over (vedi la figura della duplicazione). La delezione di parte del cromosoma 5 provoca la malattia detta cri du chat (pianto del gatto) per il pianto del bambino che somiglia al miagolio.

- Duplicazione. È la presenza di una parte di cromosoma in eccesso rispetto alla condizione normale. Uno o più geni vengono persi su un cromosoma e contemporaneamente duplicati sull'omologo a causa dell'appaiamento sfalsato dei cromatidi durante il crossing-over (nella figura non è disegnato il cromatidio fratello).

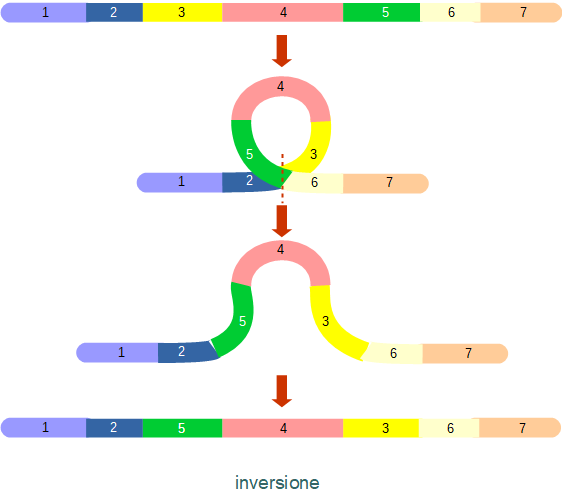

- Inversione. Consiste nel cambiamento dell'ordine dei geni in un cromosoma. Si ottiene quando si forma un'ansa e un segmento di cromosoma si stacca e si riunisce dopo una rotazione di 180°.

Alterazioni genomiche

Le alterazioni genomiche sono mutazioni che causano il cambiamento dell'intero numero di cromosomi, formando individui poliploidi (3n, 4n ...).

Le cause sono diverse: fecondazione con più spermatozoi contemporaneamente, lo zigote non si divide correttamente, funzionamento non corretto del fuso mitotico.

Negli animali la poliploidia è incompatibile con la vita mentre nelle piante è spontanea e abbastanza frequente e produce gigantismo perché le cellule sono più grandi. Il gigantismo può essere indotto artificialmente per ottenere frutti più grandi.

Malattie genetiche umane

Le aberrazioni e le mutazioni cromosomiche provocano nell'uomo diverse malattie, raggruppate nelle seguenti categorie.

Malattie monofattoriali. Si tratta di circa 4000 patologie dovute a singole mutazioni geniche, che si trasmettono secondo le leggi di Mendel e sono comunemente dette malattie ereditarie.

Malattie multifattoriali. Sono malattie più diffuse rispetto alle precedenti, causate contemporaneamente da fattori ambientali e dal concorso di più geni (eredità poligenica). Ne sono esempi diversi tipi di cancro, la celiachia, l'epilessia, l'ipertensione, di cui si eredita la predisposizione in modo non mendeliano. Queste patologie presentano una grande varietà di sintomi e un corretto stile di vita può prevenirne la comparsa.

Malattie legate agli autosomi. Alcune malattie molto gravi sono trasmesse dagli autosomi e possono avere carattere dominante o recessivo.

L'albinismo (incapacità di produrre melanina), la fibrosi cistica (muco molto denso e vischioso), la fenilchetonuria (incapacità di degradare l'amminoacido fenilalanina) e l'anemia falciforme (globuli rossi a falce che ostruiscono i capillari) sono a carattere recessivo, perciò si manifestano solo negli omozigoti recessivi. Gli eterozigoti, invece, sono portatori sani. Perché si manifesti la malattia occorre che entrambi i genitori siano eterozigoti.

La corea di Huntington è, invece, una malattia a carattere dominante e basta un solo genitore eterozigote perché si presenti. Non sono possibili perciò portatori della malattia. Lo stesso vale per l'acondroplasia, una forma di nanismo.

Malattie legate ai cromosomi sessuali. Ne abbiamo già parlato nella pagina precedente.