Il genere Paranthropus non è riconosciuto da diversi autori, che includono i suoi rappresentarti nel genere Australopithecus. Noi preferiamo la prima soluzione, oltre che per motivi didattici, per la diversa struttura anatomica e il tipo di dieta. Infatti, le forme "gracili", da cui deriva il genere Homo, hanno adottato una dieta di elementi teneri, mentre le forme "robuste" hanno sviluppato una struttura dello splancnocranio in grado di utilizzare cibi più duri e fibrosi, tenendo conto che le zone orientali e meridionali del continente africano hanno visto aumentare l'estensione delle savane più aride, con le foreste che rimangono lungo i fiumi e i laghi.

Di fronte a questi cambiamenti climatici, il genere Australopithecus è scomparso 2 milioni di anni fa, mentre Paranthropus, comparso 2,7 milioni di anni fa (fine Pliocene) ha continuato a prosperare fino ad almeno un milione di anni fa (Pleistocene medio), evolvendosi parallelamente all'emergente genere Homo.

Proprio per la sua collocazione temporale sovrapposta a Homo, ma anche indipendente, cioè non era un antenato diretto degli umani, si è scelto di dare il nome generico "para", che in greco significa "accanto" e "ànthrōpos", "uomo" e quindi "accanto all'uomo".

Al genere Paranthropus appartengono tre specie:

Dal punto di vista morfologico, Paranthropus è molto simile al suo parente Australopithecus, però le dimensioni erano maggiori e aveva un corpo più possente. Mediamente i maschi erano alti 130 - 150 cm e pesavano 40 - 50 kg, secondo la specie. Le femmine, invece, erano molto più piccole, 110 - 125 cm e 32 - 34 kg, evidenziando così un elevato dimorfismo sessuale.

La differenza con Australopithecus si nota soprattutto nella testa, che è grande e robusta rispetto al corpo. Il volume endocranico non cambia molto, circa 500 cc, ma la scatola cranica presenta un'importante cresta sagittale, analoga a quella de gorilla, per l'inserzione di potenti muscoli per la masticazione.

La mandibola è molto sviluppata, con premolari e molari grandi, muniti di uno spesso smalto, mentre i canini sono piccoli. I grossi molari e la possente muscolatura sono adatti alla masticazione di cibi duri che recuperava nei periodi di scarsità di cibo e dovevano resistere all'abrasione. Nella restante parte dell'anno prediligeva i teneri vegetali che raccoglieva nella boscaglia e nella foresta. Paranthropus, infatti, preferiva questo ambiente alla savana, dove si muovevano gli altri Ominini.

Tutte le specie di Paranthropus avevano le stazione eretta e un'andatura bipede, con il bacino, gli arti inferiori e il piede molto simili a quelli di A. afarensis e non avevano l'alluce divergente per arrampicarsi sui rami.

Le mani erano dotate di pollice opponibile, in grado di avere una presa di precisione. Con questa struttura anatomica erano teoricamente in grado di fabbricare strumenti ed effettivamente ne sono stati trovati in associazione con questi Ominini. Resta da provare se siano loro gli artefici o il contemporaneo Homo. In alcuni casi gli strumenti litici dell'industria olduvaiana sono stati trovati dove non ci sono reperti del genere Homo, assieme a ossa bruciate. Non è detto però che sapessero controllare il fuoco, forse sono state carbonizzate da un incendio naturale.

Paranthropus aethiopicus

Il primo reperto, una mandibola priva di denti, è stata scoperta nel 1968, seguita da un cranio, nel 1985, a cui è stato assegnato il nome Paranthropus aethiopicus, dal nome del luogo di ritrovamento, la valle dell'Omo in Etiopia, il cui fiume sfocia nel lago Turkana (Kenya).

Il cranio, soprannominato "Teschio nero" per la particolare colorazione dovuta ai minerali di manganese, è stato datato 2,5 milioni di anni, mentre il restante materiale è di 2,7 milioni di anni (fine Pliocene) fino a 2,3 m.a., un periodo in cui vivevano A. africanus e garhi.

Ambiente e modo di vita

L'ambiente in cui viveva era la boscaglia aperta verso la prateria che periodicamente si allagava, dove trovava i vegetali di cui si nutriva. Nei periodi di carenza di risorse, poteva contare sul potente apparato masticatorio per macinare i cibi coriacei.

Caratteristiche

In generale, P. aethiopicus presenta caratteristiche intermedie tra A. afarensis e le forme robuste successive.

Ha una corporatura più robusta rispetto a A. afarensis ma con una capacità cranica molto piccola (410 cc); vi assomiglia nella parte posteriore del cranio e la faccia presenta un netto prognatismo.

È simile alle altre forme robuste per quanto riguarda la faccia, che è larga appiattita, gli zigomi rivolti in avanti, le guance ingrossate, il palato spesso, il foramen a forma di cuore, il ramo mandibolare lungo. I molari e i premolari sono massicci, con incisivi e canini relativamente piccoli. Sul cranio è presente un'importante cresta sagittale per l'inserzione dei possenti muscoli masticatori.

(Crediti:

Nrkpan

- CC BY-SA 3.0)

Implicazioni evolutive

P. aethiopicus potrebbe essere discendente di A. afarensis, vista la presenza di alcune strutture anatomiche simili.

Da questo, secondo alcuni autori, deriverebbero sia Paranthropus boisei, sia Paranthropus robustus.

Per altri, invece, sarebbe l'antenato diretto del solo P. boisei, che abitava le stesse aree dell'Africa orientale mentre P. robustus discenderebbe da A. africanus, entrambi del Sudafrica.

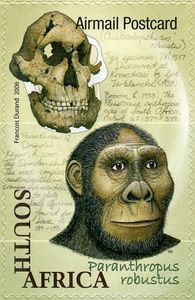

Paranthropus robustus

Paranthropus robustus è un Ominino vissuto in Sudafrica, i cui resti sono stati trovati in diversi siti, tra cui Swartkrans, Dreimulen e Kromdraai. Il primo reperto è stato trovato nel 1938 in quest'ultimo sito, a circa 70 km da Pretoria. Nel tempo si sono aggiunti altri ritrovamenti di numerosi individui a Sterkfontein, Gondolin, Cooper's.

Paranthropus robustus è un Ominino vissuto in Sudafrica, i cui resti sono stati trovati in diversi siti, tra cui Swartkrans, Dreimulen e Kromdraai. Il primo reperto è stato trovato nel 1938 in quest'ultimo sito, a circa 70 km da Pretoria. Nel tempo si sono aggiunti altri ritrovamenti di numerosi individui a Sterkfontein, Gondolin, Cooper's.

Si intuisce il senso del nome specifico, vista la robustezza corporea - o piuttosto del cranio e dei denti - della specie, la prima scoperta con questa corporatura.

Il più antico fossile ha un'età di 2 milioni di anni (primo Pleistocene) ed è stato trovato nelle grotte di Drimolen, vicino a Johannesburg, mentre gli ultimi esemplari scompaiono nel Pleistocene medio, 1 milioni di anni fa.

Come abbiamo visto per gli altri Ominini, le grotte richiamavano vari tipi di animali per l'acqua, ma si sono accumulati anche molti resti a causa della predazione dei grandi felini.

Ambiente e modo di vita

P. robustus viveva prevalentemente in ambiente boscoso, non esclusivamente in savana arida come si riteneva in passato.

P. robustus viveva prevalentemente in ambiente boscoso, non esclusivamente in savana arida come si riteneva in passato.

La possente dentatura fa pensare che si nutrisse di semi duri e alimenti fibrosi masticati a lungo. Certamente si cibava di questi alimenti, ma nei momenti di carestia, mentre in altri periodi era più generalista, prediligendo le Poaceae di savana o i frutti di bosco, giovani foglie, secondo i cambiamenti stagionali. La dieta era integrata da tuberi, termiti, insetti e carne.

Gli esemplari più recenti sono più robusti e appaiono più specializzati ad alimenti duri recuperati in un ambiente arido che progressivamente si espandeva.

Sono state trovate tracce di utilizzo di strumenti ricavati dalle ossa, che probabilmente venivano usate come bastoni per scavo. Che P. robustus possa utilizzare strumenti è confermato dalle ricostruzioni fatte dalla sua mano; è molto simile alla nostra, con dita diritte e un grosso pollice, indizio di una forte capacità di manipolazione.

Caratteristiche

P. robustus ha una struttura massiccia, soprattutto in riferimento alla faccia e ai denti, alto tra 120 - 150 cm con peso di 35 - 55 Kg, mentre le femmine 100 - 110 cm e 25 - 40 kg. Notoriamente a questa specie è ascritto un elevato dimorfismo sessuale, ma le recenti scoperte sembrano piuttosto indicare che le differenze siano imputabili a un rapido (in 200.000 anni) processo di microevoluzione per cui gli esemplari più antichi risultano meno robusti di quelli recenti, forse una risposta adattativa a un ambiente che progressivamente si inaridiva.

Il cranio è massiccio, con un volume endocranico mediamente di circa 480 cc, e presenta forti sovrastrutture ossee: un'importante cresta sagittale per l'inserzione dei muscoli temporali, arcate sopracciliari, arcate zigomatiche ampie per il passaggio dei possenti muscoli masticatori. Il foramen magnum è in posizione più anteriore e indica un bipedismo obbligato efficiente.

(Crediti:

José Braga; Didier Descouens - Ditsong National Museum of Natural History

- CC BY-SA 4.0)

La faccia è molto sviluppata, larga e piatta, con enormi zigomi e un lieve prognatismo e la mandibola robusta per la presenza di grossi molari e premolari simili ai molari, ricoperti da uno stretto spesso strato di smalto. I canini e gli incisivi, invece, sono piuttosto piccoli.

Il bacino è simile a quello delle altre Australopitecine e gli arti superiore tradiscono ancora una buona capacità di muoversi sugli alberi. Le mani, invece, assomigliano a quelle umane, con le falangi dritte, che permettono una presa di precisione e l'utilizzo di strumenti.

Implicazioni evolutive

Paranthropus robustus fece la sua comparsa più o meno contemporaneamente a Homo ergaster e Australopithecus sediba, con i quali condivise l'habitat. Non sappiamo quali tipi di relazioni esistessero tra le specie che coabitavano.

Il raffreddamento e l'inaridimento del clima, con il conseguente cambiamento ambientale e il ritiro delle aree boschive umide, ha fatto estinguere le precedenti Australopitecine, favorendo Paranthropus e Homo, che si sono specializzati nello sfruttamento di nicchie ecologiche diverse. Con l'oscillazione climatica del Pleistocene medio Paranthropus non riuscì a resistere e scomparve senza lasciare discendenti, forse anche per l'eccessiva specializzazione, mentre H. ergaster sopravvisse e continuò il suo cammino evolutivo.

Per quanto riguarda gli antenati, alcuni studiosi ritengono che P. robustus derivi da P. aethiopicus come P. boisei. Altri invece pensano che l'antenato sia A. africanus.

Paranthropus boisei

Paranthropus boisei è un Ominino scoperto per la prima volta nel 1959 nella gola di Olduvai in Tanzania da Mary Leakey. I principali siti si trovano in Etiopia e in Kenya.

Paranthropus boisei è un Ominino scoperto per la prima volta nel 1959 nella gola di Olduvai in Tanzania da Mary Leakey. I principali siti si trovano in Etiopia e in Kenya.

Inizialmente è stato classificato come Zinjanthropus boisei: "Zini" da "Zanj", in riferimento alla pelle nera degli schiavi provenienti dalla costa orientale dell'Africa e "boisei" in onore del finanziatore Charles Watson Boise. Soprannominato "uomo schiaccianoci", è stato poi ascritto al genere Australopithecus. Essendo una forma robusta, è preferibile indicarla con il nome Paranthropus.

P. boisei è comparso 2,3 milioni di anni fa, nel Pleistocene inferiore, in coincidenza con l'inaridimento del clima e si è mantenuto senza particolari modificazioni fino a 1,34/1 milioni di anni fa, convivendo con Homo ergaster, ritrovato negli stessi strati geologici.

Ambiente e modo di vita

P. boisei abitava principalmente ambienti chiusi e umidi di foresta o boscaglie vicino ai corsi d'acqua, ma si adattava anche alla savana semiarida.

La morfologia del cranio e dei denti dell'Uomo schiaccianoci sembra indicare una dieta a base di cibi coriacei come noci e altri semi, ma la microanalisi effettuata sui denti suggerisce piuttosto un'alimentazione più generalista, costituita da diversi tipi di vegetali teneri assieme a tuberi di Cyperus, ricchi di amidi, masticati a lungo, e che ricorresse a quelli duri nei momenti di necessità.

In alcuni siti di P. boisei sono state ritrovate ossa animali con segni di scarnificazione insieme a utensili di tipo Olduvaiano, la cui fabbricazione viene però generalmente attribuita al coevo Homo. Non è comunque da escludere che fosse in grado di fabbricare utensili, oppure strumenti per scavare il suolo alla ricerca di tuberi.

Caratteristiche

P. boisei ha una corporatura complessivamente più robusta rispetto a tutte le altre Australopitecine, anche di P. robustus. L'altezza media è di 140 (M) e 120 (F) e il peso varia tra 40 (F) e 65 (M) kg. Non è ancora stabilito con sicurezza il grado di dimorfismo sessuale.

(Crediti:

Cicero Moraes

- CC BY-SA 4.0)

I l robusto cranio presenta un'evidente cresta sagittale, arcate sopraccigliari definite, grandi archi zigomatici per il passaggio dei muscoli temporali, assai sviluppati, che si inseriscono nella cresta ossea. La faccia è larga e piatta, con grandi zigomi, il naso schiacciato, il mento sfuggente e debole prognatismo. Il volume endocranico varia tra 450 e 550 cc.

l robusto cranio presenta un'evidente cresta sagittale, arcate sopraccigliari definite, grandi archi zigomatici per il passaggio dei muscoli temporali, assai sviluppati, che si inseriscono nella cresta ossea. La faccia è larga e piatta, con grandi zigomi, il naso schiacciato, il mento sfuggente e debole prognatismo. Il volume endocranico varia tra 450 e 550 cc.

Il potente apparato masticatorio consta di enormi molari, grandi fino a 2 cm, con uno strato di smalto spessissimo, premolari simili ai molari, con canini e incisivi relativamente piccoli.

Alla deambulazione bipede si accompagna una buona capacità sospensiva e di arrampicarsi sugli alberi, come dimostrano gli avambracci forti e la possente parte superiore del corpo, maggiore di quella di P. robustus.

Implicazioni evolutive

P. boisei, come P. robustus, potrebbe essere un discendente di P. aethiopicus poiché sono vissuti nella medesima area geografica e sono temporalmente consecutivi. La somiglianza tra P. boisei e robustus potrebbe essere un esempio di convergenza evolutiva per cui l'imponente apparato masticatorio diventa simile in risposta alle medesime pressioni ambientali. Poco probabile l'ipotesi che siano variazioni geografiche della stessa specie che si sono separate attraverso migrazioni successive.

Anche questa specie, come la precedente, si è estinta senza lasciare discendenti forse perché le modificazioni climatiche pleistoceniche e l'eccessiva specializzazione ne hanno impedito un rapido adattamento oppure per la competizione con Homo.